刚在巴黎奥运会乒乓球赛场上完成惊天逆转的樊振东,握着球拍、眼中泛着泪光的画面,还没完全淡出人们的记忆,他就做出了一个让无数人匪夷所思的决定——退出世界排名,随后远赴德国加盟德甲联赛。

那场决赛,他在0比2落后的绝境中硬生生拉回比赛,以4比3的比分击败张本智和。

全场的沸腾和掌声为他加冕,可没过多久,指责的浪潮就盖过了所有欢呼,“背叛国家”“临阵脱逃”这样的词汇被反复贴在他身上。

在公众眼里,他是国家乒乓球队的顶梁柱,是赛场上冷静而精准的“国宝级”选手。

可在赛场之外,他却被裹挟进一场完全无法掌控的风暴中。

机场接机已经不再是普通的粉丝互动,而是长枪短炮、闪光灯和无死角围堵。

曾有粉丝手持专业摄影设备,在几分钟的步行时间里将镜头怼到他脸上,逼得他寸步难行。

一些极端追星的“私生”甚至伪造酒店房卡,潜入他的房间翻动私人物品,只为在社交平台上炫耀。

更恶劣的是,他的身份证号码被公然泄露,父亲在做完手术后的养病期也接到骚扰电话。

这种毫无边界的侵犯不仅止步于生活,还渗透进比赛本身。

2024年WTT重庆站,樊振东击败王楚钦夺冠,却在准备发言时被一片为对手加油的呐喊声淹没。

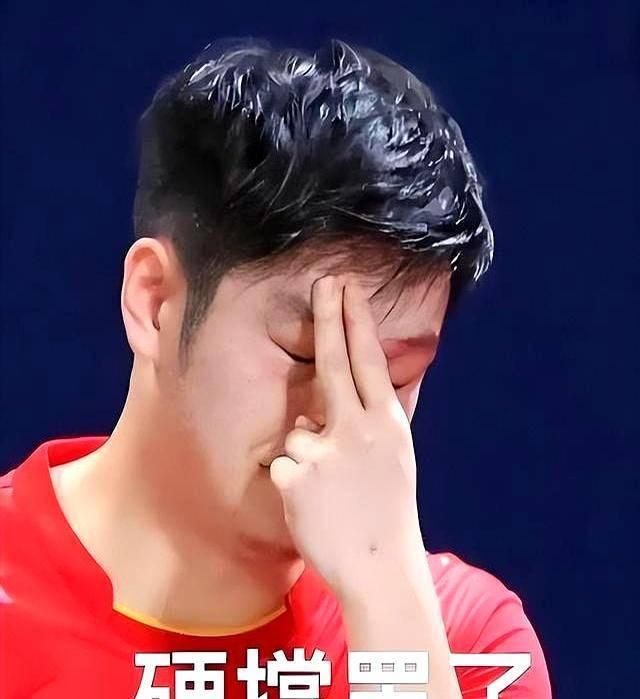

台上是冠军的微笑,眼角却有未完全隐去的红意。

场外的网络评论区,胜利得不到赞扬,失败引来的是无休止的谩骂。

女乒选手陈梦在巴黎奥运会女单夺冠后,因为一句“就是要赢给所有人看”的赛后感言,被断章取义成口诛笔伐的靶子,和樊振东的遭遇如出一辙。

在这种高压环境中,樊振东尝试过寻求心理疏导。

可即便是看一场演唱会这种普通的休闲活动,他也会被指责“崇洋媚外”“玩物丧志”。

在同一天,王楚钦在国内赢得冠军,社交平台的舆论对比鲜明,樊振东的放松被放大成“职业态度问题”的证据。

他发现,所有可以自我调节的方式几乎都被堵死,唯有离开才能短暂喘息。

关于他远赴德国的决定,外界曾有各种揣测,有人将矛头指向刘国梁,认为这是师徒之间关系破裂的结果。

但樊振东在采访中表示,赴德之前他第一个商量的就是刘国梁,并且得到了坚定的支持。

这并非一时冲动的“叛逃”,而是一场计划已久的转变。

在他离开不久,陈梦也选择暂时退出世界排名,顶着世界乒联高额罚款的压力,在同一天与他一同“缺席”官方榜单。

这种行为摆在表面上是避开比赛,实质上则是顶尖选手对现实环境的一种无声抗议。

樊振东的职业轨迹几乎全程与胜利相伴。

从东京奥运会的一金一银,到巴黎的绝境反击,他肩负着无数人对中国乒乓球的期望。

但这些看得见的荣光掩盖不了身心的消耗。

凤凰卫视的镜头记录下他低沉诉说“不正常输球”的原因:大比分领先时的突然失控、赛场上闪光灯和呼喊声带来的焦虑感、长时间无法摆脱的精神困境。

赛场和生活原本应该有清晰界限,可在他这里,二者早已交叠成一片,没有退路。

即便如此,他并未停止训练和比赛的节奏。

加盟德甲后,他的日程依旧紧凑。

德国乒乓球联赛的赛制与国内截然不同,地域跨度大,客场条件复杂,对于长期在国内封闭训练体系内的运动员来说是全新的挑战。

在德甲的阵容中,不乏国际顶尖的职业选手,他们之间的对抗关注度虽不及奥运会和世锦赛,但强度和技战术变化同样激烈。

人民日报在多次舆论风波中发声支持樊振东,不仅在奥运会一周年的报道中重点回顾他在巴黎的经典逆转,还在他德甲首秀前为他加油。

这种官方媒体的态度,无论是在国内体育舆论环境还是对外形象传播中,都具有相当的分量。

不同于市场化商业媒体的热点包装,人民日报的立场更多代表了一种正式的认可。

这种认可在公众话语场中释放出的信号非常明确,但对他所处的困境并未真正削弱。

与此同时,饭圈文化在体育领域的持续渗透,让运动员的舆论处境变得更脆弱。

粉丝群体的分化与对立,已经从单纯的喜好竞争升级为情绪化对抗,赛果只是导火索,个人生活与公众形象的塑造才是长期的争夺焦点。

这种环境对高水平运动员的心理压力,远超过训练和比赛本身的负荷。

樊振东的离开被赋予了过多解读,爱他的人希望他能在异国赛场找回自由,不喜欢他的人则用各种理由贬低他。

不同立场的人争论不休,而他本人在接受外媒采访时更愿意谈论的是技术适应与日常训练。

德国的公开赛和联赛体系给了他更多面对不同打法的机会,也让他可以在相对低压的舆论环境中保持竞技状态。

场外的互联网中,关于他的新闻依旧频繁。

无论是社交平台的热搜榜,还是论坛和社区的讨论区,他的名字总能引来成百上千的评论。

有人关注他的成绩,有人审视他的选择,还有人用夸张的语言制造噱头。

围绕在他身上的关注,早已不局限于体育迷的圈层,而是被娱乐化的追星文化加以改写。

德甲的球馆内,气氛显然与国内大赛不同。

这里的观众更习惯于为每一个漂亮的回合鼓掌,而不是将情绪集中在某位选手身上。

樊振东在这样的环境中,可以更专注于比赛本身,不必时刻防备场外的闪光灯和手机镜头,也无需应对铺天盖地的网络情绪。

对比之下,差异并不复杂,却极为刺眼。

陈梦在暂别赛场后同样选择了一种低调的生活状态。

尽管社交媒体依然会捕捉她的动态,但缺少了连续出现在国际赛事舞台的曝光度,有关她的争论明显减少。

两位顶尖选手在同一天“隐身”,背后折射出的,并非竞技状态的问题,而是外部环境在逼迫运动员用消失来换取喘息的空间。

樊振东远赴德国、陈梦暂停比赛,这些选择都发生在他们成绩依旧处于世界顶尖的阶段。

与退役告别不同,这更像是在职业生涯中人为划出的一段空白期。

在这段空白里,他们可以暂时脱离之前那种高压环境,用另一种生活方式重新定义自己的竞技价值和心理感受。

人民日报的报道和支持,让这些经历拥有了正式的记录,在国家级媒体的叙述中,他们仍然是中国乒乓球队的骄傲。

这份支持与认可,通过一次次公开报道被更多人知晓,成为舆论场中平衡另一端噪音的重要砝码。